ブライダルチェックは結婚を機に受ける健診と思われがちですが、結婚の有無に関わらず、今後妊娠や出産を検討する女性向け健診のようなものです。

レディースドックや不妊検査の一環としても是非ご検討ください。

自分を知り、今を楽しみ、未来に備えましょう。

# 必要項目を網羅

妊活・不妊の専門的な視点で、

必須項目をトータルで捉えたプランをご用意。

# 妊活・不妊専門医による診療

不妊治療・生殖医療に長く携わる医師による診療。

産婦人科医としてはもちろん、妊活や不妊検査の専門的な視点で総合的なアドバイス。

医師紹介はこちら

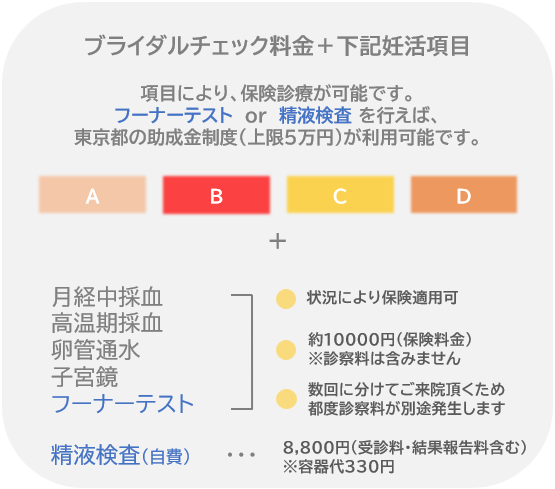

# 東京都の助成金(最大5万)の活用

不妊検査目的にブライダルチェックを行い、

精液検査またはフーナーテストを施行すれば、

一般不妊検査費用として東京都からの助成制度の活用可能◎

詳しい助成条件はこちら

# 保険適用の妊活チェック(不妊検査)

自費のブライダルチェックに加え、より詳細に不妊検査を行う場合は、保険適用で検査が可能◎

項目・料金等の詳細はこちら

# AMHの保険適用

AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査

→不妊症として検査する場合のみ保険適用可能◎

診察の結果、不妊症として検査する場合は、自費セットプランよりAMHを省き、セット料金から6,600円を差し引いてご案内。

(保険診療に移った際に別途AMH検査実施)

Contents

・プラン(A/B/C/D)

・品川区民の方へ

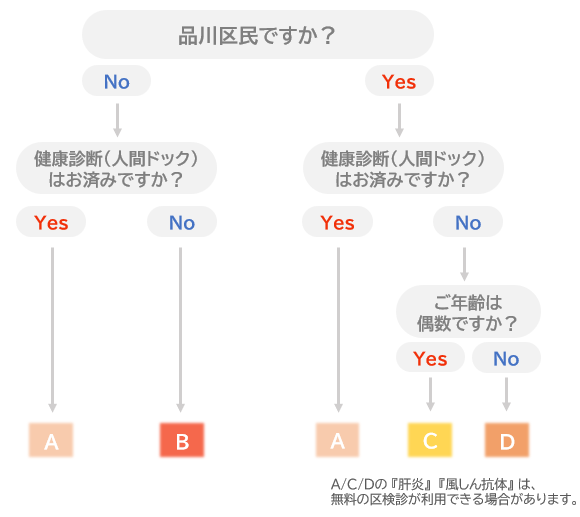

・プラン選択の参考図

・妊活チェック(不妊検査)

・男性パートナーの診察

・精液検査

・結果受診

・AMH(抗ミュラー管ホルモン)

・ビタミンD

予約・問診回答

デジスマアプリ予約必須

└初診 or 再診 枠

└ご来院前までに、問診回答にてプラン選択必須

品川区民の方へ

区の助成を利用して検査できる項目があります。

助成条件を満たすかご確認いただいてご来院いただくと、当日のご案内がスムーズです。

詳細はこちら

プラン

会社などで実施される健康診断(人間ドック)を既に受診済みの方、未受診(受診機会がない)の方向けの基本プラン(A/B)に加え、品川区民の方向けに区の助成を最大限にご活用いただけるプラン(C/D)もご用意しております。

尚、品川区民であっても健診受診済の方はAプランをお勧めします。プラン選択の参考としてこちらもご覧ください。

品川区民の方へ

品川区の助成制度を利用して検査を行える場合がございます。

該当内容はご来院前までに条件をご確認ください。

(①②の条件確認はこちら)

①B/C型肝炎

過去に一度も肝炎ウイルス検査を受けたことがない方は区検診を利用可。(プラン料金から-1500円)

希望者は自己申告制。事前に検査歴確認必須。

検査歴不明の場合は対象外。

※①②両方ご利用時は-3000円

②風しん抗体

過去に風しんワクチンを1回しか接種したことがない方は区検診を利用可。(プラン料金から-1500円)

希望者は自己申告制。事前に接種歴確認必須。

ワクチン摂取歴不明の場合は対象外。

※①②両方ご利用時は-3000円

③子宮頸がん (C選択の方)

年齢が偶数歳の方は、品川区子宮がん検診を利用可。お誕生日の1か月前に住民登録のある住所に受診券ハガキが届きますので必ずお持ちください。

(ハガキ有効期限:偶数歳の誕生日を迎えてからスタート)

品川区へ転居され、ハガキが届いていない方→区に発行依頼をし、手元に届いてからご予約下さい。

④採血(20歳からの健康診査) (C/D選択の方)

年度内で20-39歳の方は、血圧/検尿、基本的な採血項目(プラン項目参照)の区検診を利用可。

ハガキなどのお知らせは届きません。

プラン選択(参考)

妊活チェック(不妊検査)

ブライダルチェックに加え、より詳細に妊活(不妊検査)をご希望される方向けに、以下の内容もご用意しています。

基本的には、ブライダルチェック等の自費検査を行った後、下記の保険診療に移ります。

保険診療では検査項目ごとに適切な時期があり、月経周期に合わせて複数回の受診が必要です。

そもそも不妊検査まで必要かどうか、実施する場合の各検査の必要性等は、医師とご相談いただけます。

なお、当院では卵管通水は行っていますが、卵管造影検査は提携クリニックでの施行(紹介)となります。

男性パートナーの診察について

当院での男性診察は、精液検査、風しん抗体検査、風しんワクチンのみ実施。

それ以外の採血等の検査は行っていません。

また、女性初診時の男性同席はお断りしています。

精液検査をご希望の方へ

当院では、精子特性分析機 (SQA-iO) による精液検査を行っています。

精液量・精液濃度・精液運動率・SMI(精子運動性能指数)等を調べることが可能です。

容器受け取り・予約・結果についての詳細はこちら

✔ 容器受取・持込の所要時間:約1分!

✔ 結果:アプリで確認可!

結果受診について

2週間程度で全ての結果が揃います。

「再診外来」or「オンライン診療」のご都合の良い方をお選びください。

受診はせず「結果のみ知りたい」方へ

アプリから結果データ送付可◎

結果報告料: 1,100円

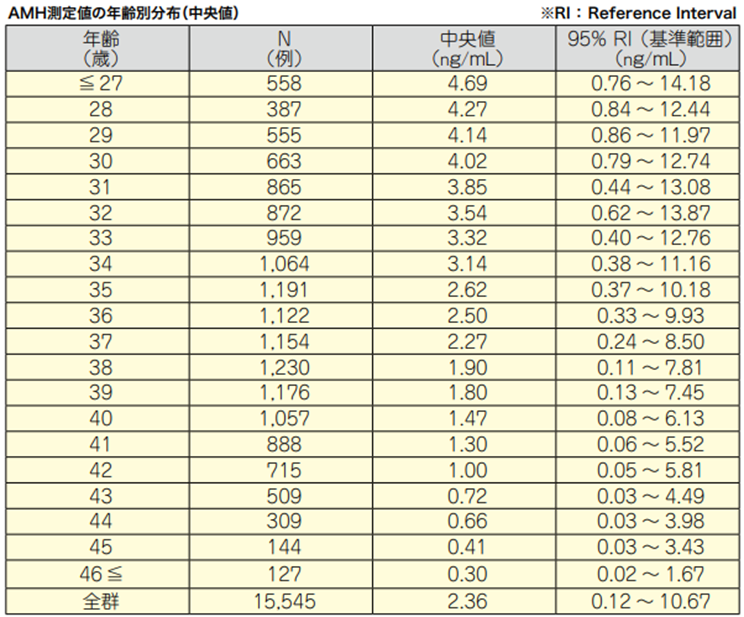

AMH

(抗ミュラー管ホルモン)

AMHとは、発育過程にある卵胞から分泌され、卵巣内に残っている卵子の目安となり、卵巣予備能検査といわれています。

AMHは妊娠率を示すのではなく、不妊治療ができる期間を表しています。

基準値や正常値を設定するのが難しく、同じ年齢層に比べて卵巣予備能が高いか低いかを判断します。

また測定時期によって±15%程度は誤差があるといわれています。

AMHを知ることは今後のライフプランの大きな指標となります。

ピルを内服すると、卵巣が休眠に近い状態になるため、AMHの値は低く出てしまうようになります。

ピルにより、卵巣機能(卵巣年齢)が悪くなるわけではありません。

ピル内服を始めると、ご自身の真の卵巣機能を知ることが困難となりますので、当院ではピル内服前に一度AMHを測ることをお勧めします。

年齢にもよりますが、AMH2以上あればあまり問題になることはありません。

AMH6以上で月経不順がある場合は多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の可能性があります。

年齢よりも低い方で、挙児希望がある方は、早めの妊活をお勧めします。

ビタミンD

ビタミンDは骨を丈夫にするために必要なホルモンで、日本人の8割が不足、4割が欠乏していると言われています。

不妊症領域では、免疫の異常が着床不全や流産を繰り返す原因となるといわれ、ビタミンDには着床における免疫を調節する機能があります。

また、呼吸器感染症や呼吸器疾患、自己免疫疾患、各種がん、糖尿病、痴ほう症、うつ病にも関係しているという報告もあります。

ビタミンDを食事からは十分に摂取することは困難で、日光に当たることにより皮膚で合成されますが、現代社会で日光を十分当たることは難しい現状があります。

そのためビタミンD不足もしくは欠乏症の方には、ビタミンDサプリの内服をお勧めします。

基準値(正常値)

基準値:30~100

不足状態:20以上30未満

欠乏症:20未満

※単位:ng/ml