一般婦人科領域でも幅広く診察を行っております。

人には相談しづらい悩みでも、意外と多くの方が同じお悩みを抱えています。

勇気をもってご受診いただいく皆さまへ、治療だけでなく適切な情報提供も行っています。

気になる症状やご相談があればお気軽にご来院ください。

Contents

・月経不順

・子宮筋腫

・卵巣腫瘍(卵巣のう腫)

・多嚢(のう)胞性卵巣症候群(PCOS)

・帯下(おりもの)異常

・性感染症(STD)

・下腹部痛

・外陰部の異常

・子宮内膜増殖症

・子宮頸管ポリープ

・子宮内膜ポリープ

・ミレーナ

※子宮リング(ペッサリー※子宮脱)の取扱いはありません。

月経不順

通常月経周期は25~38日ですが、月経の間隔がこれよりも大幅に長くなったり短くなったりするものが月経不順です。

原因はホルモン異常、体重増減、ストレスなど多岐に及びます。ライフスタイルや挙児希望の有無によって適切な治療法を提案いたします。

子宮筋腫

子宮筋腫は子宮の筋層にできる良性の腫瘍で、小さなものも含めると、30歳以上の女性の20-30%にみられ、貧血や痛みなど様々な症状の原因となります。

筋腫は女性ホルモンによって増大し、閉経すると徐々に小さくなります。

大きさや発生部位により症状が異なり、粘膜下筋腫、筋層内筋腫、漿膜下筋腫に分けられます。

症状

主な症状は、過多月経と月経痛です。その他不正出血、腰痛、頻尿などがあります。時に不妊や習慣性流産の原因にもなります。

粘膜下筋腫は小さくても症状が強く、過多月経となります。反対に子宮の外側にできた筋腫は大きくなっても症状がでにくい傾向があります。そのため、治療適応も治療方法も、状況により様々です。

治療

治療には薬物療法と手術療法があります。小さくて、無症状の場合は治療の必要はありません。

手術には子宮全摘術と筋腫核出術があります。今後の挙児希望などにより術式を決定します。

最近は腹腔鏡手術が選択されることが多くなりました。

薬物療法には月経を止める治療(偽閉経療法)や、女性ホルモンの低下を防ぎながら治療する方法もあります。

また、子宮筋腫の栄養血管に塞栓を作り子宮筋腫を縮小させる治療もあります。

現在の症状・年齢・大きさ・発生部位・挙児希望の有無などにより、治療法を選択します。

卵巣腫瘍(卵巣のう腫)

卵巣腫瘍には機能性嚢胞といった月経に伴うホルモンに変化により偶発的にでき自然消失するものから、抗がん剤も効きにくい悪性腫瘍まで、その種類は多岐に及びます。

当院では超音波や腫瘍マーカーを用いて腫瘍の状況を把握します。

必要があれば外部の画像センターにてMRIを施行し評価した上で、経過観察や薬による治療を行い、あるいは手術が必要な際は適切な医療機関をご提案いたします。

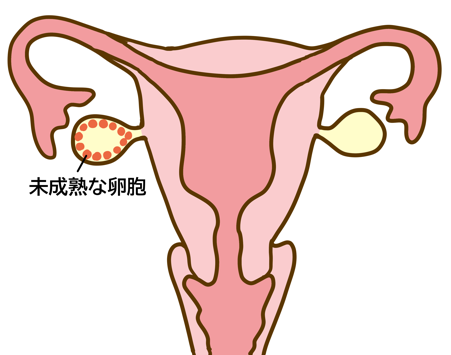

多嚢(のう)胞性卵巣症候群(PCOS)

多嚢胞性卵巣症候群とは、卵巣に卵胞(卵子が入った袋)がたくさんでき、定期的な排卵が起きづらいため、不正出血が起きたり無月経や月経不順になったりします。

このような排卵障害のために不妊の原因にもなります。妊娠可能な年代の女性の約5~8%に発症すると言われています。

診断基準

①月経周期異常

②エコーにて多嚢胞卵巣所見 or AMH高値

③アンドロゲン過剰症 or 黄体ホルモン(LH)高値

【成人】

└①~③全てを満たす

【思春期 (初経後8年以内・概ね18歳未満)】

└疑い :①と③を満たす

└リスク:①または③のいずれか

症状

主な症状は、月経不順・不正出血・無月経です。

その他、多毛・にきびなどになることもあります。

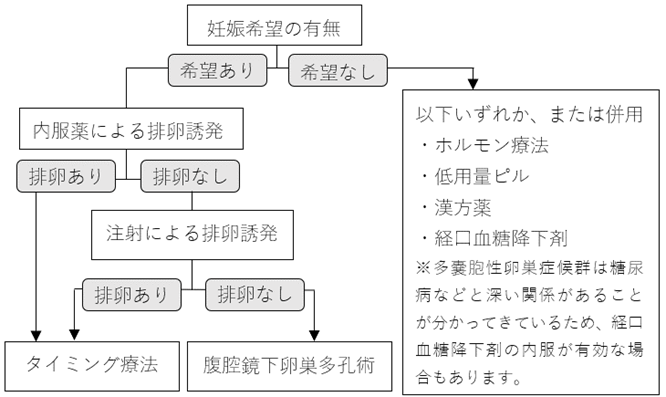

治療

残念ながら、根本的な治療法は現在確立されていません。妊娠を希望しない場合でも、月経異常や不正出血に対して漢方薬やホルモン療法(ピルなど)が行われます。

妊娠を希望する場合は、ホルモン療法をベースにして、経口または注射による排卵誘発剤を用いることで、排卵を起こして妊娠を目指すことになります。

帯下(おりもの)異常

おりものは通常子宮に細菌が入るのを防止したり、また精子が子宮内に到達するのを手助けしたりしています。

生理周期でおりものの様子が変化するのが普通ですが、おりものがいつもと違う色や匂いの場合には病気を疑う必要があります。

一般的な細菌や真菌(カンジダなど)による炎症や、クラミジア・淋菌・トリコモナスといった性感染症が原因のこともあります。原因に沿った薬による治療を行います。

性感染症

(sexually transmitted diseases:STD)

性交渉によってうつるもので、クラミジア・淋菌・梅毒・淋菌・性器ヘルペス・尖圭コンジローマ・腟トリコモナス症などがあります。STD予防にはコンドームが有効です。

STDは異常な帯下や腹痛・腰痛・かゆみなどの原因になります。治療が遅れると、日常生活が快適に送れないばかりか、完治まで時間がかかったり。将来不妊の原因にもなりうるので、早めの治療が必要です。採血による検査と内診および状況で咽頭の検査が必要となります。

それぞれの性感染症についての詳しい情報はこちら

自費でまとめて検査したい場合はこちら

下腹部痛

女性の下腹部痛は婦人科の病気によるものと胃腸障害によるものが主です。

婦人科では、子宮筋腫・子宮内膜症・卵巣腫瘍、膀胱炎、性感染症(STD)などが下腹部痛の原因になります。

STDや腟炎の一部は卵管や下腹部全体に炎症を及ぼし(骨盤腹膜炎)、入院での抗生剤治療や、手術が必要となることもあります。超音波とその他必要な検査にて早めに診断し、抗生剤や鎮痛剤、ホルモン剤(ピル等)で治療します。

外陰部の異常

外陰部に異常を認めるものとして、単なる外陰炎以外に性器ヘルペスや尖圭コンジローマ・バルトリン嚢腫などがあります。

性器ヘルペスは異常帯下や潰瘍や水疱を形成し激しい痛みを伴うため、早急に治療が必要となります。

尖圭コンジローマは、塗り薬で軽快しない場合は他院でのレーザー治療をご案内いたします。

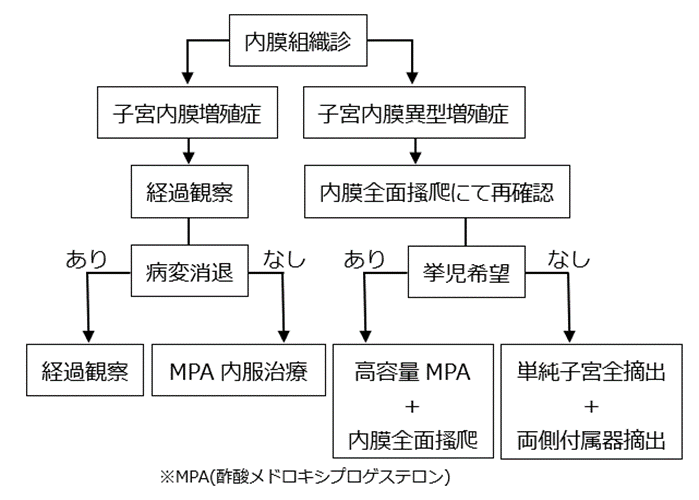

子宮内膜増殖症

子宮内膜は月経周期に伴って分厚く増殖し、月経の際に剥がれ落ちるというサイクルを繰り返しています。

子宮内膜増殖症とは、子宮内膜が異常に厚く増殖した状態を指します。場合により子宮体がんの発生原因となったり、あるいは子宮体がんが隠れていたりする場合もあり、注意が必要な疾患です。

原因

子宮内膜の変化には女性ホルモンが関与していますが、子宮内膜の増殖作用があるエストロゲンが様々な要因により過剰な状態になることで生じます。

エストロゲンが過剰な状態となる原因としては、無排卵・エストロゲンを主成分とするホルモン剤を内服している場合、排卵後に作用するプロゲステロンの分泌が少ない黄体機能不全、多嚢胞性卵巣症候群などが挙げられます。また、肥満や高血圧、糖尿病なども子宮内膜増殖症になるリスクが高いとされています。

さらに子宮内膜の過剰な増殖状態が続くことで、

内膜を構成する細胞の遺伝子に傷が蓄積し、正常でない状態(異型細胞と呼ばれます)となることが知られており、異型細胞が増殖を繰り返すことで子宮体がんの前がん病変となる場合があります。

子宮内膜増殖症は子宮内膜を構成する細胞の異型の有無に応じて2つに分類され、細胞に異型のない場合は「子宮内膜増殖症」、細胞に異常がある場合には「子宮内膜異型増殖症」と呼びます。

子宮内膜増殖症はがん化率が2%と低いですが、子宮内膜異型増殖症はがん化率が20%と高いことが知られています。

当院では内膜増殖症やその他の可能性が指摘された段階で、精査目的に大きい病院へ紹介します。

症状

最も多い症状は不正出血です。その他、月経時に増殖し厚くなった子宮内膜が剥がれ落ちることによって、通常より月経量が増え(月経過多)、これにより貧血や動悸などの症状がみられることがあります。

子宮頸管ポリープ

子宮頸管ポリープとは、子宮頸管の組織が増殖して子宮頸管内に指のように突き出た腫瘍で、よく見られます。ほぼ良性の腫瘍でがんでない場合が多いです。

原因ははっきりとわかっていませんが、女性ホルモンの影響や細菌感染による炎症などが関係していると考えられています。

症状

痛みなどはありませんが、性交時や激しい運動後に不正出血したり排便時のいきみなどの刺激により少量出血したりします。

また、おりものの量が増えたり茶褐色に変化するなどの症状がみられることもあります。

月経痛など他の主訴で来院し、検診時に偶然見つかることが多くあります。

治療

ポリープを切除するのが一般的で、よほど大きくない限りは診察で見つかった際にそのまま切除が可能です。切除時は特に痛みもなく、麻酔も不要です。

ほぼ良性の腫瘍で、がんでない場合が多いですが、念のため病理検査で悪性の有無を確認します。

医療保険に加入されている方へ

子宮頸管ポリープを切除された方で医療保険に加入されている方は、保険適応となり手術給付金がおりる場合があります。

加入している保険内容により適応の有無が異なりますので、保険会社へご自身でお問い合わせをお願いします。

子宮内膜ポリープ

子宮内膜ポリープとは、子宮内膜がエストロゲンによって過剰に増殖し、子宮腔内にポリープ(腫瘍)ができる病気です。

多くは良性で、大きさは小さいもので1cm以下から、大きいものでは数cmのものがあります。1個から複数個見つかることもあります。

症状

月経痛や月経量が多くなる(月経過多)、不正出血が起こるなどの症状がみられることもありますが、無症状の場合も多くあります。

治療

自覚症状がなければ、慌てて治療する必要はありませんが、悪性との鑑別が必要な場合には早めに手術で摘出します。

手術といっても、膣から子宮鏡をのぞきながら行うもので、開腹の必要はありません。局所麻酔または全身麻酔で行われます。

施設によっては日帰りで、入院の場合でも数日であることが通常です。

不妊との関連

受精が成立しても、子宮内膜に着床しないと妊娠には至りません。受精卵が子宮内膜に辿り着いたときに、子宮内膜ポリープが邪魔をして着床できないことがあります。

ミレーナ

ミレーナ(レボノルゲストレル放出子宮内システム:LNG-IUS)は2007年に発売され、黄体ホルモン(プロゲステロン)を子宮の中に持続的に放出する子宮内システム(IUS: Intrauterine System)です。

T字型の柔らかいプラスチックでできた約32mmの子宮内避妊用具(IUD)の一つで、1回の挿入で5年間の避妊が可能です。

また、過多月経・月経困難症の治療薬として国内外のガイドラインですすめられ、現在世界約130カ国、延べ約3,900万人の女性が使用しています。

日本では2014年から、過多月経や月経困難症の治療として、保険が適応されるようになりました。

ミレーナの効果

●過多月経、月経困難症の改善

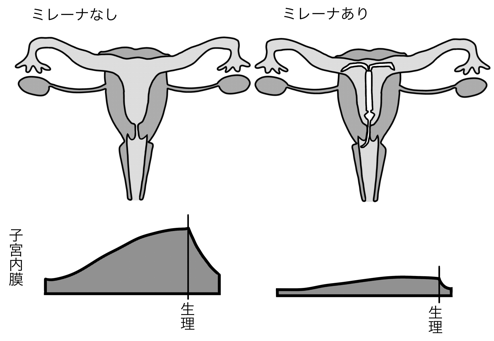

ミレーナから放出される黄体ホルモン(レボノルゲストレル)は、子宮内膜の増殖を抑える働きがあるため、内膜は薄い状態となり、月経量を減少させるとともに月経痛を軽くします。

●避妊効果

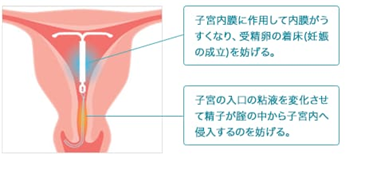

ミレーナによる物理的な着床阻害や、ミレーナから放出される黄体ホルモンにより、子宮の内膜が薄くなることにより妊娠の成立(受精卵の着床)を妨げたり、子宮の入り口の粘液を変化させて精子が腟の中から子宮内に侵入するのを防ぐことで避妊効果を発揮します。

ミレーナのマイナートラブル

ミレーナを装着後数日間は出血、下腹部痛、腰痛、おりものなどの症状があらわれることがあります。

その後も、月経の出血日数の延長、月経時以外の出血、月経周期の変化、一時的な卵巣嚢胞を認めることがあります。

自然滑脱が2-10 %とされ、出血・疼痛・滑脱で、約20%の人が1年以内にミレーナを中止しています。

また、稀ですがミレーナの子宮筋への穿孔、骨盤内炎症性疾患(骨盤腹膜炎)、異所性妊娠(子宮外妊娠)が起こることもあります。

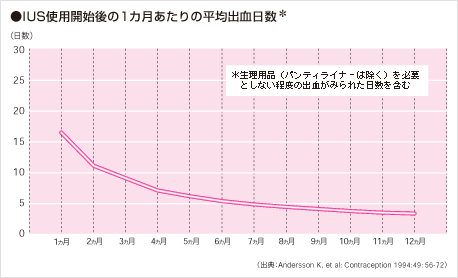

通常数か月間は月経時以外の出血を認めることがありますが、時間とともに減少し次第に月経回数も減り、約20%は無月経となります。

妊娠する可能性が5年で0.5%といわれ、妊娠を疑う症状があればすぐ受診してください。

ミレーナ挿入後の検診

ミレーナは装着後1か月後、3か月後、6か月後1年後、それ以降1年に1回の検診が必要です。

検診では超音波検査にてミレーナの位置の確認をします。5年で交換となります。

ミレーナご希望の方へ

ミレーナは月経4-7日目に挿入します。

子宮体がん・子宮頸がん検査を行っていない場合は、挿入希望日の約2週間前に一旦来院していただき、がん検査等施行してからの挿入をお勧めします。子宮の形に異常がなく経産婦さんなど入れやすい場合は約5分で挿入が終了します。

通常麻酔や鎮痛剤は使用ありませんが、ご希望の方は鎮痛剤と感染予防の抗生剤をお渡しします。

子宮の形に異常があったり、子宮の向きが悪かったり、子宮の入り口(子宮頸管)が狭い方は、挿入できないことがあります。

料金は避妊目的の場合は自費になりますが、月経困難症や過多月経を認める方は、保険診療にてミレーナの挿入が可能です。

(図はすべてバイエル薬品HPより引用)